新闻动态

- 发布日期:2025-08-05 16:59 点击次数:83

“又是烧心,又是胀气,连喝口温水都隐隐作痛,这胃是不是彻底废了?”这是老梁最近最常说的一句话。换过几种抑酸药,胃镜也做了两回,可只要一停药,灼烧、反酸、隐痛还是如影随形。像老梁这样“常备胃药,却总觉得没药可用”的人并不少见——慢性胃炎、功能性消化不良、药物性胃黏膜损伤反复缠身,胃病成了日常的小磨难。

抑酸≠修复,胃黏膜才是根本

常用的质子泵抑制剂、H₂受体阻滞剂能够快速降低胃酸分泌,短期内缓解疼痛与反酸,可黏膜本身若没有得到充分保护,一旦停药或饮食不当,酸性环境仍会加重损伤,症状很容易卷土重来。临床和指南反复提示:慢性、反复性的胃部不适,需要在抑酸之外增加“黏膜保护”这一环节。

国产小众成员——多司马酯片走进视野

相比大家耳熟能详的硫糖铝、胶体果胶铋,多司马酯片在药房里显得低调而朴素。然而,其主要成分橙皮苷并不陌生,它正是从陈皮中提取的黄酮类化合物。我国自古有“陈皮理气养胃”的说法,如今用现代工艺将其中有效部分纯化、定量,再压制成片剂,既保留了传统药食同源的温和属性,也保证了剂量与质量的可控。

形成“生物护膜”,让黏膜有喘息机会

多司马酯片进入胃内,接触胃酸环境时,能迅速于受损黏膜表面铺展成物理屏障,仿若给创面覆上一层细密的“保护漆”。这层护膜可以:

阻隔胃酸、胆汁及食物摩擦对黏膜的直接刺激,减轻疼痛感;

为上皮细胞提供一个相对稳定的微环境,方便细胞迁移、再生;

与抑酸药物联用时,可降低酸的反弹幅度,延长舒适期。

重要的是,此作用仅限于胃腔表面,基本不进入血液,亦不参与肝肾代谢。

温和、安全:局部起效,原形排出

口服多司马酯后,药物不会被肠道吸收,也不进入人体循环系统,在发挥完作用后,会以原本的形态随粪便直接排出体外。这意味着对肝功能、肾功能影响极小,药物相互作用也很有限。对于年纪偏大、合并基础疾病、或正在联合其他处方药的人群而言,这种“局部发挥、全身静默”的特点尤为宝贵。

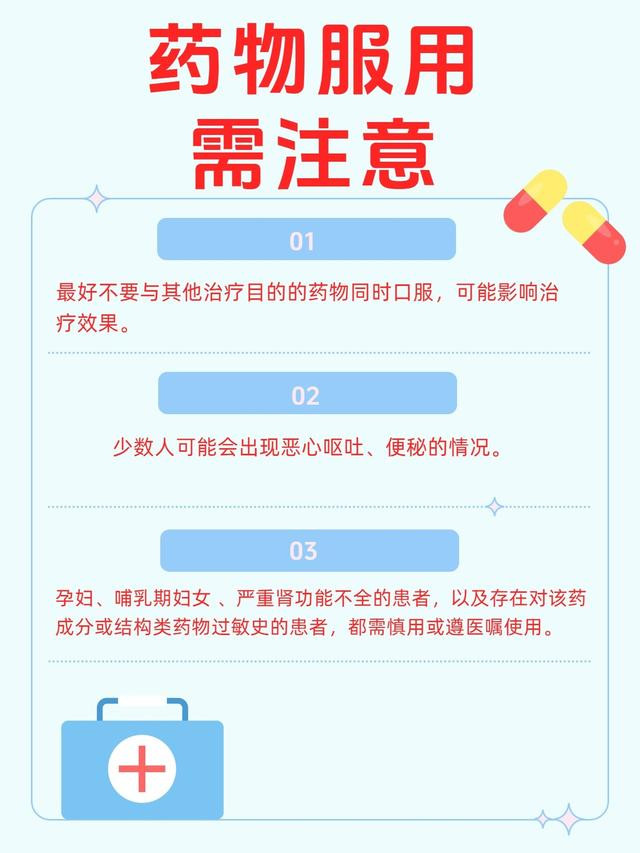

服用方式:简单却有讲究

一般推荐餐前口服,需要注意的是:

服药后的半小时内,应尽量保持坐姿或站立,以减少因胃食管反流而导致的药效损失。

若同时服用抗酸剂,建议间隔半小时以上,以免影响护膜成型;

按疗程服用(通常2–4周)比偶尔想起吃一片更能体现保护优势。

与其他胃药并非“二选一”

多司马酯片并不替代抑酸或促动力药,而是为难缠的胃病提供补位思路——

急性期:抑酸药缓解症状,多司马酯同步筑膜,减少二次刺激;

恢复期:逐步减量抑酸药,保留多司马酯,让修复继续;

药物相关胃损伤:长期服用阿司匹林、NSAIDs人群,可用多司马酯作为防护,加一道“保险锁”。

谁可能从中受益?

长期反酸、烧心,但停抑酸药就复发的慢性胃炎患者;

经常腹胀、胃早饱,胃镜提示黏膜充血、水肿者;

需长期使用抗凝、止痛药,担心上腹不适或胃镜已见小糜烂者;

生活节奏快、饮食不规律,希望口袋里备一款温和黏膜保护剂的人。

生活方式仍是基础

任何药物都无法替代规律饮食、适量运动和良好情绪管理。三餐按时、细嚼慢咽、减少浓茶咖啡、戒烟限酒,是帮助黏膜修复最朴素却最有效的手段。多司马酯片提供的是一个“护盾”,而真正决定黏膜愈合速度的是我们给胃创造的整体环境。

胃病反复,往往是“抑酸有余,保护不足”。多司马酯片凭借源自陈皮的橙皮苷,温和地在黏膜表面铺设保护层,为受损细胞赢得修复时间,又因不被吸收而减少系统副作用。把它与科学用药、合理饮食、健康作息结合,才能真正让胃“歇一口气”,逐渐摆脱反酸、烧心、隐痛的日常困扰。若你正在寻找一款简单、低调却实用的黏膜“护工”,不妨与医生沟通,看看多司马酯片是否适合加入你的胃部管理清单。

本文所采纳的资料均源自公开发表的研究成果,作者不存在任何商业利益冲突,始终以客观、中立的立场呈现,仅供医疗专业人士参考。临床应用时,应严格遵循最新指南,并结合患者的个体差异进行合理的调整。